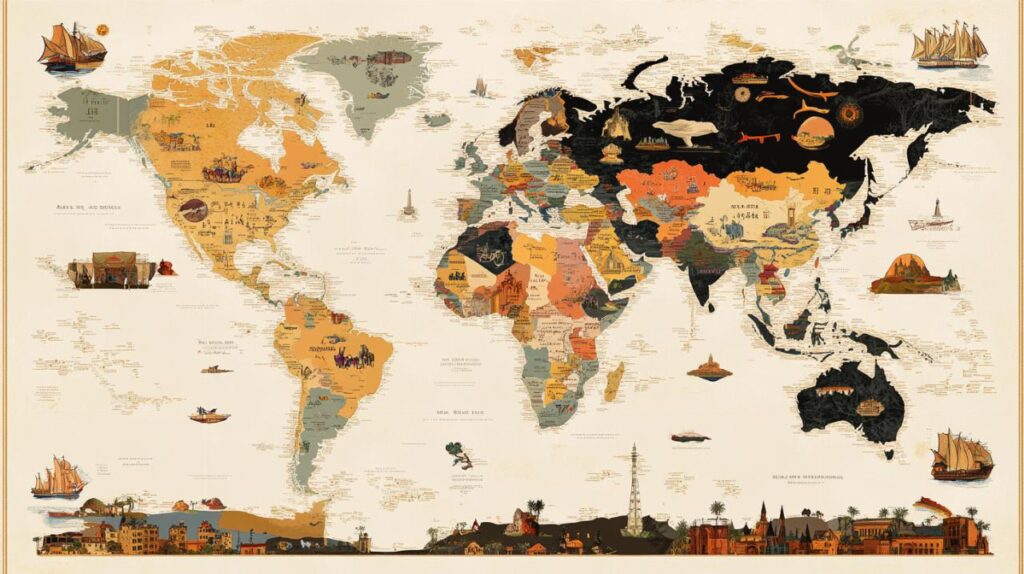

Notre planète compte de nombreux territoires insulaires parmi ses nations reconnues, offrant une mosaïque fascinante de paysages et de cultures. L'exploration de ces États révèle la richesse des identités nationales qui composent notre monde, avec une attention particulière aux territoires entourés par les océans.

La diversité des nations souveraines sur notre planète

La répartition des États à travers le monde présente un tableau riche et varié, où les territoires insulaires occupent une place significative. Sur les 193 États membres des Nations unies, 47 sont des États insulaires, chacun apportant ses spécificités géographiques et culturelles.

Les critères de reconnaissance internationale d'un État

La reconnaissance d'un État repose sur plusieurs éléments fondamentaux, incluant la superficie et la population. Les micro-États, avec leur territoire souvent inférieur à 1000 km² et une population sous les 500 000 habitants, constituent une catégorie particulière dans le paysage international. Des exemples comme Monaco avec ses 2 km² ou les Maldives avec leurs 297,8 km² illustrent cette diversité territoriale.

Le rôle des organisations internationales dans la reconnaissance des pays

Les organisations internationales jouent un rôle déterminant dans l'identification et la classification des États. L'ONU reconnaît notamment les Petits États Insulaires en Développement (PEID), passés de 28 en 2009 à 39 en 2014, soulignant leur vulnérabilité particulière et leurs besoins spécifiques en matière de développement.

Les territoires insulaires indépendants

Les territoires insulaires constituent un univers fascinant au sein des nations mondiales. Sur les 193 États membres des Nations unies, 47 se définissent comme insulaires, formant une mosaïque unique de cultures, d'économies et d'environnements. L'insularité, caractéristique fondamentale de ces territoires, influence profondément leur développement et leur organisation sociétale.

Les archipels autonomes du Pacifique

L'océan Pacifique abrite des joyaux insulaires remarquables, dont certains constituent des Petits États Insulaires en Développement (PEID). Ces territoires, comme Nauru avec ses 21 km² et 9 000 habitants ou Tuvalu s'étendant sur 26 km², illustrent la diversité des micro-États. Ces nations gèrent des zones maritimes considérables malgré leur superficie terrestre limitée. Leur souveraineté s'accompagne souvent d'une orientation économique vers le tourisme et les services financiers, tout en affrontant les défis liés à leur vulnérabilité environnementale.

Les îles-nations des Caraïbes

La région caribéenne présente un panorama d'États insulaires dynamiques, incluant Saint-Christophe-et-Nièves et la Grenade. Ces territoires se distinguent par leur gestion autonome et leur adaptation aux spécificités de l'insularité. Leur modèle de développement s'articule autour du tourisme, tandis que certains ont établi des centres financiers internationaux. La préservation de l'environnement devient une priorité, avec des initiatives d'écotourisme, à l'image de la Dominique qui harmonise son développement économique avec la protection de ses ressources naturelles.

Les micro-États et leur place dans le monde

Les micro-États représentent une catégorie unique de nations caractérisées par leur superficie réduite et leur faible population. Ces territoires, souvent établis sur moins de 1000 km² avec une population inférieure à 500 000 habitants, constituent des exemples fascinants d'organisation politique et sociale à petite échelle.

Les particularités des plus petits pays

La diversité des micro-États se manifeste à travers le monde. En Europe, le Vatican s'étend sur 0,44 km² avec 836 habitants, tandis que Monaco occupe 2 km² pour 36 000 résidents. L'insularité marque profondément l'identité de nombreux micro-États, notamment dans les Caraïbes où Saint-Christophe-et-Nièves s'étend sur 261 km² avec 53 000 habitants. Ces territoires se distinguent par leur géographie unique, créant des interfaces spécifiques entre terre et mer, avec des zones maritimes souvent considérables par rapport à leur superficie terrestre.

La situation économique des micro-nations

Les micro-États développent des stratégies économiques adaptées à leur spécificité territoriale. Le tourisme constitue un pilier majeur de leur économie, comme aux Maldives avec leurs 297,8 km² accueillant environ 500 000 habitants. Plusieurs États insulaires s'orientent vers l'écotourisme, suivant l'exemple de la Dominique, associant développement économique et préservation environnementale. La souveraineté de ces territoires leur permet d'établir des politiques fiscales attractives, attirant des investissements internationaux et diversifiant leurs sources de revenus.

L'évolution du nombre de pays au fil des années

La géographie mondiale présente une riche mosaïque d'États, incluant des territoires singuliers aux caractéristiques remarquables. L'insularité représente une dimension fascinante de cette diversité territoriale. Parmi les 193 États membres des Nations unies, 47 États insulaires façonnent le paysage géopolitique mondial.

La géographie mondiale présente une riche mosaïque d'États, incluant des territoires singuliers aux caractéristiques remarquables. L'insularité représente une dimension fascinante de cette diversité territoriale. Parmi les 193 États membres des Nations unies, 47 États insulaires façonnent le paysage géopolitique mondial.

Les nouvelles nations créées depuis 1950

La seconde moitié du XXe siècle a vu l'émergence significative de nouveaux États insulaires. Les Petits États Insulaires en Développement (PEID) constituent une catégorie spécifique, passant de 28 membres en 2009 à 39 en 2014. Ces territoires se distinguent par leur vulnérabilité particulière liée à leur isolement géographique. La diversité des configurations insulaires s'exprime à travers différentes formes : monoinsulaire, multiinsulaire, ou encore surinsulaire. Les zones maritimes étendues caractérisent ces nations, malgré leurs superficies terrestres souvent modestes.

Les changements géopolitiques majeurs du 21e siècle

Le XXIe siècle marque une période de transformation pour les États insulaires. L'économie de ces territoires s'oriente vers des modèles adaptés à leurs spécificités. Le tourisme s'établit comme un pilier économique majeur, tandis que l'écotourisme gagne du terrain, illustré par l'exemple de la Dominique. La souveraineté de ces États s'exprime aussi par leurs choix économiques, certains adoptant des stratégies d'attraction des investissements internationaux. Les micro-États insulaires, définis par une superficie inférieure à 1000 km² et une population sous les 500 000 habitants, constituent une catégorie particulière. Des exemples notables incluent Nauru avec ses 21 km² et 9 000 habitants, ou Tuvalu et ses 26 km² pour environ 10 000 habitants.

Le développement durable des États insulaires

Les États insulaires présentent des caractéristiques uniques dans le paysage mondial. Parmi les 193 États membres des Nations unies, 47 territoires sont classés comme insulaires, formant un ensemble diversifié de nations. Ces territoires se distinguent par leur configuration géographique particulière et leur relation spécifique avec l'environnement maritime. La notion d'insularité, étudiée depuis le 19ème siècle, englobe des aspects géographiques, démographiques, biologiques et économiques qui façonnent l'identité de ces nations.

Les stratégies environnementales des îles

Les Petits États Insulaires en Développement (PEID) adoptent des approches innovantes face aux défis environnementaux. Leur nombre a augmenté, passant de 28 en 2009 à 39 en 2014, témoignant d'une prise de conscience collective. Ces territoires explorent différentes formes d'insularité, qu'elle soit monoinsulaire ou multiinsulaire. L'exemple de la Dominique illustre cette tendance, avec son orientation vers l'écotourisme, alliant développement économique et préservation de l'environnement naturel.

La gestion des zones maritimes exclusives

Les États insulaires disposent souvent de zones économiques exclusives (ZEE) étendues, malgré des surfaces terrestres réduites. Cette particularité influence leur approche du développement territorial. Ces nations gèrent leur espace maritime comme une ressource essentielle, intégrant des activités traditionnelles et modernes. La diversité des situations se reflète dans des exemples comme les Maldives avec 297,8 km² et environ 500 000 habitants, ou Tuvalu avec 26 km² et près de 10 000 habitants, chacun développant des stratégies adaptées à leur configuration unique.

La gestion des ressources dans les territoires insulaires

Les territoires insulaires représentent une richesse unique dans le paysage mondial. Ces entités géographiques, marquées par leur isolement naturel, forment un ensemble diversifié d'États et de territoires. Parmi les 193 États membres des Nations unies, 47 sont classés comme insulaires, chacun possédant ses particularités en matière de gestion des ressources.

Les atouts naturels des zones maritimes insulaires

Les zones maritimes insulaires disposent d'avantages naturels considérables. Ces territoires bénéficient souvent de vastes zones économiques exclusives (ZEE), créant des opportunités significatives pour l'exploitation des ressources marines. L'environnement unique de ces îles favorise le développement du tourisme, notamment l'écotourisme, comme illustré par la Dominique qui valorise son patrimoine naturel. Les États insulaires tirent aussi profit de leur position stratégique, certains devenant des centres financiers internationaux attirant des investissements étrangers.

Les défis économiques des PEID face à leur insularité

Les Petits États Insulaires en Développement (PEID) affrontent des enjeux spécifiques liés à leur insularité. Leur nombre a évolué de 28 en 2009 à 39 en 2014, soulignant la reconnaissance croissante de leur statut particulier. Ces territoires présentent différentes formes d'insularité – monoinsulaire, multiinsulaire, hypo-insularité, surinsularité – influençant directement leur développement économique. La diversification économique reste un défi majeur, notamment pour les micro-États comme Nauru (21 km²) ou Tuvalu (26 km²), dont la superficie limitée restreint les options de développement.