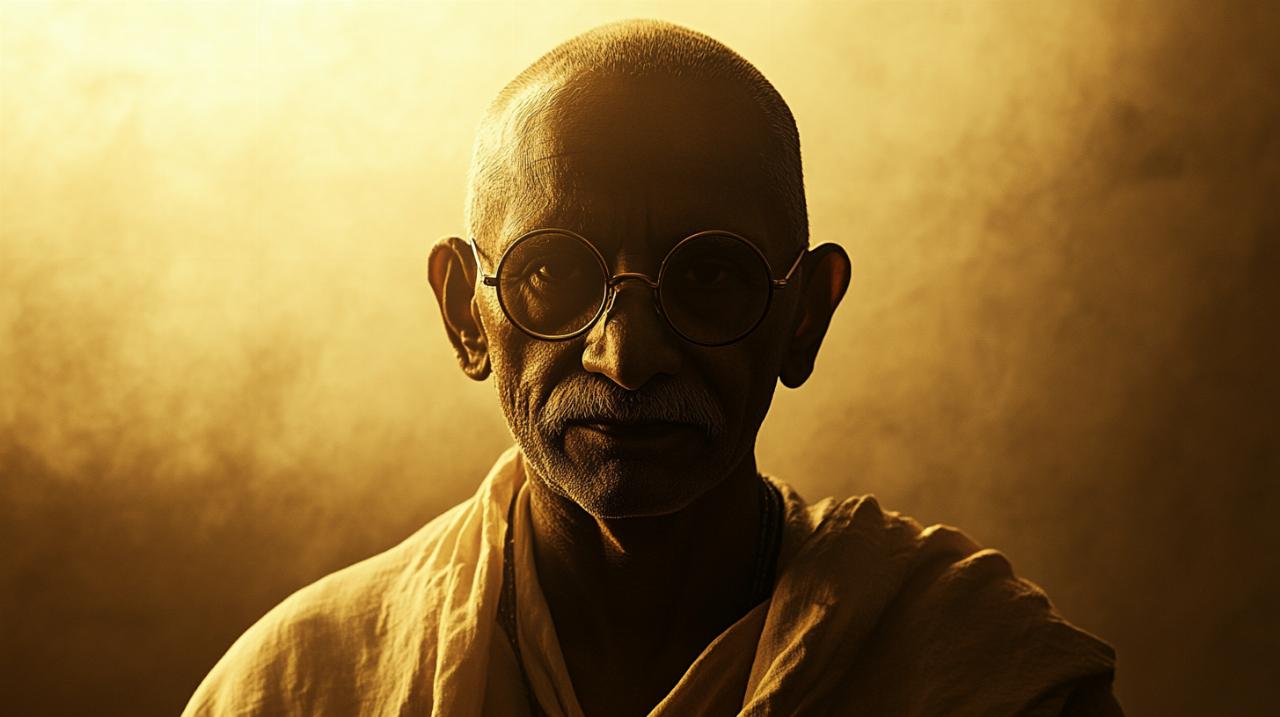

La marche du sel représente un moment charnière dans l'histoire de l'indépendance indienne. Cette action symbolique, menée par Mohandas Karamchand Gandhi en 1930, marque une étape décisive dans la lutte contre la domination britannique. Cette manifestation pacifique a transformé le mouvement nationaliste indien et inspiré des générations entières.

Les origines et le contexte historique de la marche du sel

Au début des années 1930, l'Inde vit sous le joug colonial britannique. La situation sociale et économique du pays se dégrade, tandis que le mouvement nationaliste indien prend de l'ampleur. Gandhi, revenu en Inde en 1915, devient la figure centrale de cette résistance en adoptant une approche unique basée sur la non-violence et le Satyagraha.

La situation coloniale en Inde sous domination britannique

L'Inde des années 1920-1930 subit une forte oppression coloniale. Le massacre d'Amritsar en 1919 illustre la violence du régime britannique. Face à cette situation, Gandhi organise des actions de désobéissance civile, notamment à Champaran en 1916, et prend la tête du Congrès indien après 1919. Son influence grandissante inquiète les autorités britanniques.

Le monopole britannique sur le sel et ses conséquences

Le sel, denrée essentielle pour la population indienne, fait l'objet d'un monopole strict par les Britanniques. Cette mainmise se traduit par une taxe injuste qui affecte particulièrement les plus démunis. Cette situation devient le symbole de l'oppression coloniale et pousse Gandhi à organiser une action d'envergure : la marche du sel.

L'organisation et le déroulement de la marche

La marche du sel, initiée le 12 mars 1930, représente un acte fondamental du mouvement d'indépendance indien. Cette manifestation non-violente, dirigée par Mohandas Karamchand Gandhi, visait à contester le monopole britannique sur la production de sel. Une action qui a mobilisé des milliers d'Indiens dans un élan de résistance pacifique sans précédent.

La préparation et le parcours de 380 kilomètres

Gandhi a minutieusement planifié cette marche historique, sélectionnant 79 compagnons de son ashram pour l'accompagner. Le périple s'est étendu sur 24 jours, couvrant une distance de 390 kilomètres. Au fil du trajet, le cortège initial s'est transformé en une manifestation massive, attirant près de 50 000 participants. Cette mobilisation reflétait l'adhésion grandissante du peuple indien aux principes du Satyagraha et de la résistance non-violente.

Les actions symboliques et la production de sel

Le 6 avril 1930, au terme de la marche, les manifestants ont défié la loi en ramassant du sel. Cette action symbolique a déclenché un mouvement national, incitant les Indiens à produire leur propre sel. Les autorités britanniques ont réagi par des arrestations massives, emprisonnant plus de 60 000 personnes, dont Gandhi lui-même, qui passa neuf mois en détention. La campagne a atteint son objectif en affaiblissant l'administration coloniale, le vice-roi reconnaissant son impuissance à faire respecter la loi. Cette résistance pacifique a marqué un tournant dans la lutte pour l'indépendance indienne, obtenue finalement le 15 août 1947.

L'impact social et politique du mouvement

La marche du sel, initiée par Gandhi le 12 mars 1930, représente un moment décisif dans l'histoire de l'Inde. Cette manifestation pacifique contre la taxe sur le sel britannique a parcouru 390 kilomètres en 24 jours, transformant profondément le paysage social et politique du pays.

La mobilisation massive du peuple indien

Partie avec 79 compagnons de son ashram, la marche a rapidement pris une ampleur nationale. Le mouvement a rassemblé près de 50 000 Indiens, unis dans une action de désobéissance civile non-violente. Cette mobilisation sans précédent a généré des répercussions économiques majeures, notamment une baisse de 60 à 70% des importations de tissu en coton anglais à l'automne 1930. La marche du sel a redonné confiance et dignité au peuple indien, renforçant son unité face au système colonial.

Les réactions des autorités britanniques

Face à cette résistance pacifique, les autorités britanniques ont répondu par la répression. Plus de 60 000 manifestants ont été emprisonnés, incluant Gandhi lui-même, qui passa neuf mois en détention. Le vice-roi britannique a finalement reconnu son incapacité à imposer la loi sur le sel. Les négociations ont abouti au pacte de Delhi le 5 mars 1931 entre Gandhi et le vice-roi Irwin, même si la taxe sur le sel n'a pas été totalement abolie. Cette action symbolique a marqué une étape significative vers l'indépendance de l'Inde, obtenue le 15 août 1947.

L'héritage de la marche du sel

L'acte de résistance pacifique mené par Mohandas Karamchand Gandhi en 1930 a transformé le paysage politique indien. Cette marche de 390 kilomètres, entreprise avec 79 compagnons, a rassemblé progressivement 50 000 participants dans un mouvement collectif contre le monopole britannique sur le sel. Cette action symbolique a marqué l'histoire par sa capacité à mobiliser les masses indiennes dans une résistance organisée face au colonialisme.

L'acte de résistance pacifique mené par Mohandas Karamchand Gandhi en 1930 a transformé le paysage politique indien. Cette marche de 390 kilomètres, entreprise avec 79 compagnons, a rassemblé progressivement 50 000 participants dans un mouvement collectif contre le monopole britannique sur le sel. Cette action symbolique a marqué l'histoire par sa capacité à mobiliser les masses indiennes dans une résistance organisée face au colonialisme.

Un modèle de résistance non-violente

La marche du sel illustre parfaitement la philosophie du Satyagraha, fondée sur la résistance pacifique. Cette manifestation a généré une réaction en chaîne : 60 000 personnes ont été emprisonnées pour avoir défié la loi britannique, tandis que Gandhi lui-même a passé neuf mois en détention. Les résultats tangibles se sont manifestés par une baisse de 60 à 70% des importations de tissu en coton anglais, démontrant l'efficacité de cette méthode de protestation.

Son influence sur les mouvements de libération mondiaux

L'impact de la marche du sel a dépassé les frontières indiennes. Cette action a inspiré des figures majeures comme Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela dans leurs propres luttes. La stratégie de désobéissance civile adoptée lors de cette marche est devenue une référence mondiale pour les mouvements de libération. Cette manifestation pacifique a établi un modèle d'action collective qui continue d'inspirer les mouvements sociaux actuels dans leur quête de justice et de liberté.

Les principes philosophiques guidant la marche du sel

La marche du sel, initiée le 12 mars 1930 par Mohandas Karamchand Gandhi, représente l'application concrète de sa vision philosophique. Cette action symbolique contre la taxe britannique sur le sel a mobilisé des milliers d'Indiens dans un mouvement de désobéissance civile non-violente. Durant 24 jours, Gandhi et 79 compagnons ont parcouru 390 kilomètres, incarnant les valeurs fondamentales de sa philosophie.

La spiritualité et le jeûne comme forces de changement

La spiritualité constitue le fondement de l'action politique de Gandhi. Sa pratique du jeûne et sa vie ascétique dans son ashram démontrent sa conviction que la transformation personnelle précède le changement social. Cette approche spirituelle se manifeste dans la marche du sel, où les participants adoptent une discipline rigoureuse. L'action attire 50 000 personnes qui s'unissent dans un esprit de sacrifice et de détermination pacifique.

Le concept de Satyagraha appliqué à la résistance

Le Satyagraha, développé par Gandhi, s'exprime pleinement dans la marche du sel. Cette méthode de résistance non-violente a prouvé son efficacité : malgré l'emprisonnement de 60 000 participants et l'arrestation de Gandhi lui-même, le mouvement a perduré. La force du Satyagraha réside dans sa capacité à transformer la résistance en action constructive. Les manifestants collectent pacifiquement le sel, défiant le monopole britannique, ce qui mène à une baisse significative des importations britanniques et force le vice-roi à reconnaître les limites de son autorité.

Les stratégies médiatiques et la communication autour de la marche

La marche du sel, initiée le 12 mars 1930 par Gandhi, représente une stratégie de communication magistrale dans la lutte pour l'indépendance indienne. Cette action de désobéissance civile non-violente a mobilisé 50 000 Indiens et captivé l'attention mondiale pendant 24 jours, sur un parcours de 390 kilomètres.

La couverture internationale de l'événement

L'impact médiatique de la marche du sel s'est révélé considérable. Accompagné de 79 fidèles de son ashram, Gandhi a transformé cette action en un spectacle pacifique observé par le monde entier. La manifestation a abouti à l'arrestation de 60 000 participants, attirant l'attention internationale sur les revendications indiennes. Cette visibilité a mené à une reconnaissance significative, illustrée par l'accueil triomphal réservé à Gandhi lors de sa visite à Londres après la marche.

Les messages et symboles utilisés pendant la marche

Le sel, symbole accessible et universel, incarnait la résistance au monopole britannique. Cette marche portait un message de Satyagraha (résistance non-violente) et d'unité religieuse. L'efficacité de cette action s'est traduite par des résultats tangibles : une baisse de 60 à 70% des importations de tissu anglais à l'automne 1930, démontrant la puissance de la désobéissance civile. La signature du pacte de Delhi entre Gandhi et le vice-roi Irwin le 5 mars 1931 a marqué une étape majeure, même si la taxe sur le sel n'a pas été complètement abolie. Cette marche a redonné dignité et confiance au peuple indien dans sa quête d'indépendance.